高能物理实验领域面临的核心挑战之一是在海量数据中迅速而准确地识别极其稀有、微弱的信号。对科研工作者而言,“大海捞针”几乎是日常工作。随着机器学习和人工智能技术的快速发展,利用智能算法重塑高能物理数据分析范式,正在成为国际前沿方向。

近期,上海交通大学李亮教授课题组在人工智能与高能物理的交叉领域取得了系列重要进展。一方面,在新物理信号探测和复杂模式鉴别上,研究团队将人工智能神经网络运用于未来轻子对撞机上的长寿命粒子探测,在轻质量区域获得目前国际上最优的预期灵敏度;另一方面,在粒子事件快速重建上,研究团队提出面向深海中微子望远镜的新型神经网络重建方法,实现了对高能缪子事例“又快又准”的重建能力。相关结果分别发表于Frontiers of Physics [1]和Physical Review D [2]等主流学术期刊上。

长寿命粒子(Long-lived Particle,简称LLP)是寻找新物理的重要窗口。顾名思义,这类粒子的寿命比普通不稳定粒子要长得多,往往在飞行一段距离后才发生衰变。此外,它们与已知粒子几乎没有相互作用,因此极难被直接探测到。人们已经对长寿命粒子寻找了几十年,至今难觅踪迹。未来的正负电子对撞机能够对粒子的运动轨迹和能量进行高精度测量,这将为寻找长寿命粒子提供了一个理想的实验环境。正负电子对撞后会产生希格斯粒子,其后希格斯粒子可衰变成两个长寿命粒子(图一)。长寿命粒子的衰变产物会在探测器上留下“位移顶点”和“延迟信号”等独特踪迹。传统分析通常依赖复杂的事件重建和多步筛选流程,既耗费大量计算资源,也难以在多维参数空间内保持最优灵敏度,限制了对撞机上对长寿命粒子的探测潜力。李亮课题组创造性地提出了针对长寿命粒子的“端到端”探测方法,直接从探测器底层响应出发,分别构建卷积神经网络(CNN)与图神经网络(GNN)两类深度学习模型,自动学习空间-时间能量沉积模式,实现对信号与背景的高效区分。CNN模型把探测单元的能量沉积和时间分布转化为图像数据,让神经网络自动学习不同空间位置上的能量和时间模式;GNN模型则把每个击中点看作一个“节点”,通过分析它们之间的几何关系来捕捉空间和时间上的相关性。研究表明,在典型质量与寿命参数下,两种模型都能够大幅提高长寿命粒子的探测效率,同时有效抑制标准模型背景。长寿命粒子信号探测效率可达95%,体现了深度学习方法的显著优越性。CNN模型的总体性能更好,尤其在高质量和长寿命场景下表现最佳,而GNN模型在低质量或弱能量沉积情形下更具鲁棒性,两者互为补充。

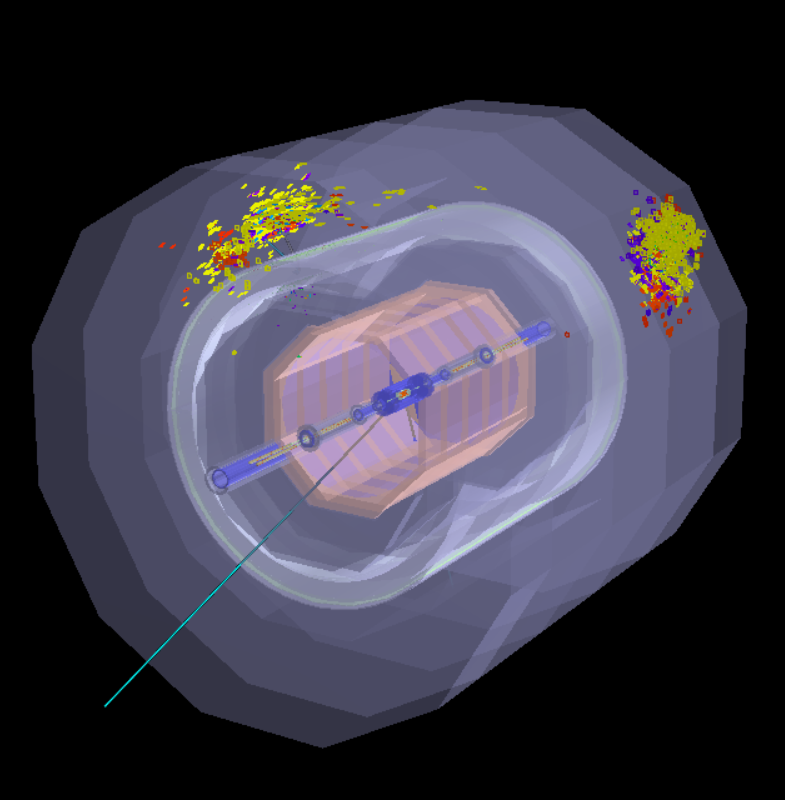

图一:正负电子对撞产生一对中微子和两个长寿命粒子的高能粒子对撞事件,物理反应式为![]() 。蓝色的直线表示正负电子对,绿色的直线代表中微子。左右两团彩色的点云(黄色、红色、蓝色等)代表长寿命粒子衰变产生的各种可见粒子在探测器中留下的信号。

。蓝色的直线表示正负电子对,绿色的直线代表中微子。左右两团彩色的点云(黄色、红色、蓝色等)代表长寿命粒子衰变产生的各种可见粒子在探测器中留下的信号。

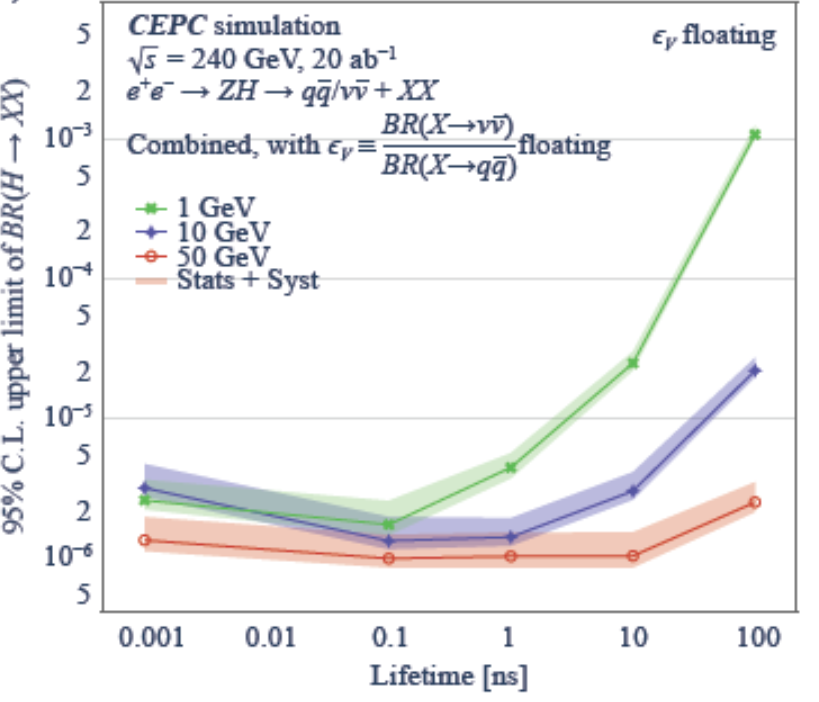

希格斯粒子衰变成长寿命粒子的比例(分支比)决定了产生的长寿命粒子数目多少,而该比例上限代表了探测方法的灵敏度,比例上限越低意味着探测方法的灵敏度越高。“端到端”的探测方法能够将该比例上限压低到百万分之一的水平(图二),比现有束流实验结果好了三到四个数量级。新的探测方法大幅提升了探测灵敏度,展现了深度学习和人工智能方法在新物理信号寻找中的巨大潜力与优势。

图二:希格斯粒子衰变到长寿命粒子的比例(分支比)预测上限示意图(95%置信度下)。横轴是长寿命粒子的寿命,纵轴为希格斯粒子衰变到长寿命粒子的比例。不同颜色的线条代表不同质量长寿命粒子的预测值上限,阴影部分代表该上限的误差。

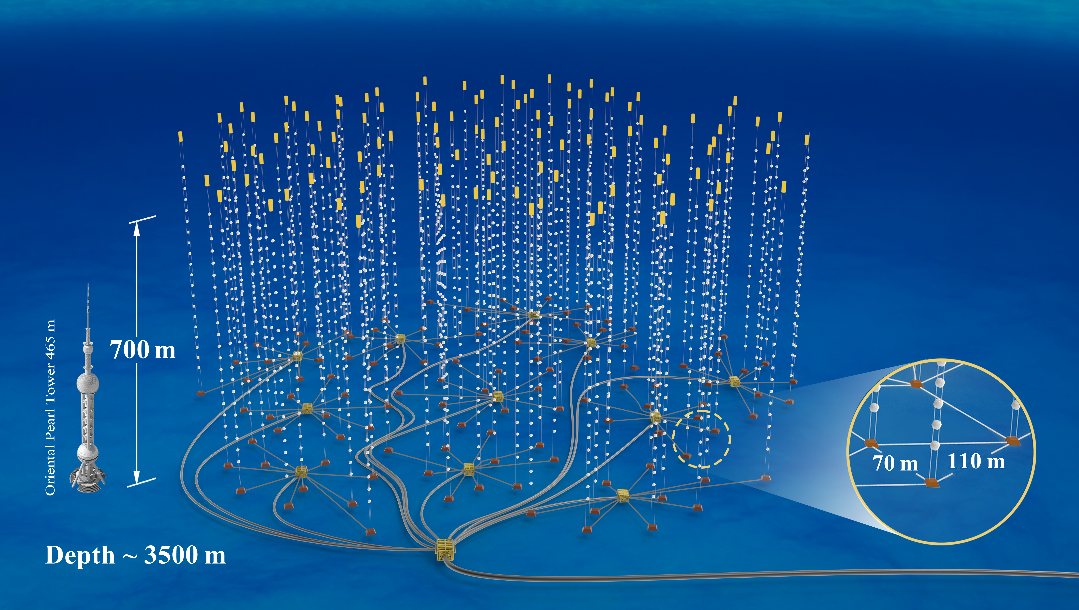

由上海交通大学提出并主导的“海铃计划“旨在中国南海深海建设世界上综合性能最优越的高能中微子望远镜,通过捕捉高能天体中微子来探索宇宙之谜,有望解答宇宙射线来源的世纪难题。中微子与海水相互作用后会产生缪子,而缪子在水体中高速飞行时将发出切伦科夫辐射光。”海铃计划“通过在深海中布设上千条垂直探测缆绳和数万只高灵敏度数字光学模块(hDOM)来精确探测中微子与海水相互作用产生的缪子切伦科夫光信号(图一)。如何在复杂的深海环境中快速、精准地重建缪子径迹,是提升实验灵敏度和实现在线触发的关键难题。传统上人们使用似然重建方法利用hDOM搜集的光信号对缪子事件进行重建,然而将该方法运用到大规模深海探测阵列时面临着两大难题:一是速度瓶颈,单个缪子事件重建需要秒量级的时间,大量缪子的重建任务耗时过长,因此无法对探测信号进行实时响应,也无法用于在线触发系统;二是精度挑战,对于高能缪子(10 TeV以上)、长粒子径迹以及光子多重散射和传播延迟等复杂的实验环境,都会严重影响重建的角度分辨率与位置精度。

图三: “海玲计划”的探测器阵列示意图。该探测器阵列由 1,211 条垂直探测缆绳(虚线所示)组成,每条缆绳上垂直间隔约30米安装20颗高灵敏度数字光学模块,整个阵列部署在海平面下约2800米至3500米深处。

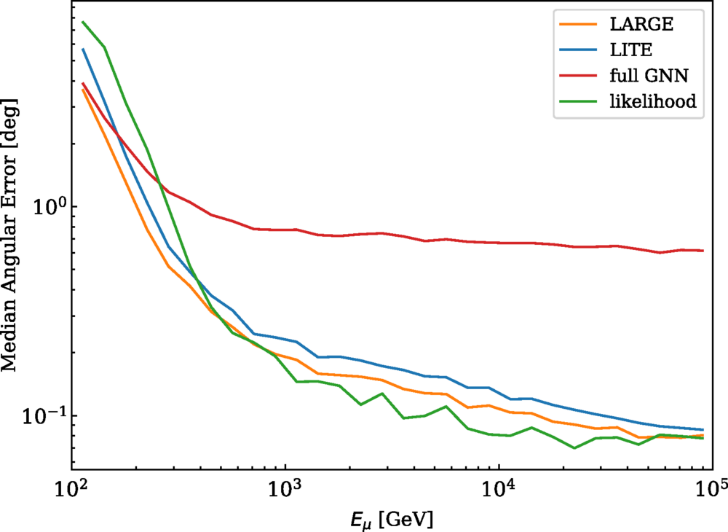

针对传统缪子重建方法的痛点,研究团队提出了一种新型的混合图神经网络(Hybrid-GNN)方法,能够进行高效且快速的缪子事件重建。将图神经网络与物理先验相结合,设计出主打实时性的轻量级模型(LITE)和追求极致精度的重量级模型(LARGE)。通过对全模拟事件进行重建,数值结果显示,LITE模型在GPU上对单个缪子事例的重建时间仅为约0.2毫秒,比传统似然方法快三到四个数量级,同时保持相当的重建精度;LARGE模型在重建事件仍处于毫秒以内的前提下,显著提升了角度与顶点分辨率,高能缪子的角度重建精度优于0.1°。这一方法为未来深海中微子望远镜的在线触发和高效事件选择提供了全新解决方案,探测阵列将能够实时筛选出高质量的实验数据,在抑制背景的同时提升信号效率。该项成果展示了深度学习和人工智能方法在高能物理中的广阔应用前景,特别是在复杂物理事件的重建、数据处理和分析中。

图四:考虑了背景噪音后不同重建方法下缪子角度重建精度的比较。横轴为缪子能量(100GeV-100TeV),纵轴为缪子径迹角度重建误差的均值(0.05°-3°)。LITE为轻量级混合图神经网络模型,LARGE为重量级混合图神经网络模型,Full GNN为单一图神经网络模型,Likelihood为似然重建模型。

长寿命粒子研究由上海交通大学团队与华南师范大学团队、之江实验室团队共同完成。上海交通大学张宇雷博士(现为美国华盛顿大学博士后),李政道博士研究生莫岑、博士后陈翔为长寿命粒子文章的共同第一作者,华南师范大学胡继峰副研究员与上海交通大学李亮教授为该文章的共同通讯作者。上海交通大学李政道博士生莫岑是中微子望远镜缪子重建文章的第一作者,李亮教授为通讯作者。

上述研究得到了国家自然科学基金委员会和科技部国家重点研发计划等项目的资助支持,为机器学习与人工智能在高能物理实验中的深入应用提供了重要示范,也为未来新物理信号寻找与大型地下和深海实验的分析研究奠定了坚实基础。

相关链接:

[1] Search for Long-lived Particles at Future Lepton Colliders Using Deep Learning Techniques

[2] Hybrid-graph neural network method for muon fast reconstruction in neutrino telescopes